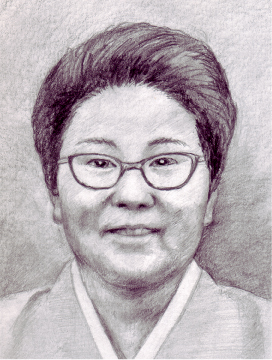

田内千鶴子

(たうちちづこ)

「夫の留守を守っただけ」

市民葬に3万人

孤児救済に取り組む韓国人男性に嫁いだ田内千鶴子は、終戦、韓国動乱と時代の荒波に翻弄されながらも、過酷な運命に押し潰されることなく、孤児たちを守り抜いた。あまりの辛さに投げ出したくなるような時、彼女の支えとなったのは、彼女が骨身を惜しまず世話した孤児たちだった。

孤児達に笑顔を

田内千鶴子が母に連れられ、生まれ故郷の高知を後にして、当時日本の植民地であった韓国全羅南道の木浦に渡ったのは7歳の時である。木浦は朝鮮総督府に勤務する父の勤務地だった。この田内家に突然不幸が襲った。千鶴子が18歳の時、父の徳治が病死したのである。母はるは助産婦をしながら、千鶴子と一緒に韓国に残ることにした。千鶴子が女学校を卒業し、木浦のキリスト教会で奉仕活動を始めた頃であった。

その後、20歳で木浦にある女子学校の音楽教師に就任。24歳になったある日、千鶴子は音楽指導の恩師高尾益太郎先生に呼ばれた。「生き甲斐のある仕事をしてみないか」と言う。共生園という孤児院に数十名の孤児がいるが、子どもたちは笑わない。その子どもたちに笑顔を取り戻してあげてはくれないか、というのである。この申し出は、千鶴子にとって衝撃的であり、感動的なものであった。彼女は共生園を訪ねることにした。

尹園長と結婚

共生園を訪れて、千鶴子は驚いた。施設のみすぼらしさは、想像をはるかに超えていた。施設とは名ばかりで、壁もふすまもない。30畳程度の部屋が一つあるだけ。そこに50人ほどの子どもたちがいて、園長が一人で子どもたちの世話をしていた。園長の名は尹致浩。周囲からは乞食大将と呼ばれていた。ここで、千鶴子は子どもたちに歌を教え始めた。もちろん無報酬である。しかし彼女の心は満たされていた。孤児たちに本当の親のように接する尹園長の姿に感動していたからである。

2年ほど経ったある日、尹園長は千鶴子にプロポーズした。突然のことに驚きながらも、彼女は結婚の意思を固めていく。噂を聞いた周囲の日本人は嫌悪感をもって陰口をたたく中、母は違った。「結婚は人間と人間がするもの。天国では日本人も朝鮮人もありません」と言い切り、千鶴子の背中を押した。

新婚の甘い夢とは、およそ無縁の生活が始まった。電気もガスもない生活。子どもたちは、裸足で出入りし、夜は雑魚寝状態。彼女は子どもたちに躾を教えることから始めることにした。顔や手を洗うことを教え、食事前の挨拶を教えていくのである。

終戦後の弾圧と韓国動乱

第二次世界大戦が終了し、日本と韓国の立場が逆転。韓国人の日本人に対する鬱積した民族感情が一気に吹き出した。ほとんどの日本人が帰国する中、千鶴子はとどまる決断をした。夫との間にすでに二人の子どもがおり、三人目をお腹にかかえていたからである。それに孤児たちを見捨てるわけにはいかなかった。

激しい弾圧が始まった。村人が集まって、尹を殺す計画が持ち上がった。日本人を妻にしているからだ。不安に震える千鶴子を「お母さんが日本人でも、僕たちのお母さんだ。誰一人、お母さんに手を出させない」と言って励ましたのは、孤児たちだった。村人らが押し寄せたときも、子どもたちが手に棒や石を持ち、盾となって叫んだ。「僕たちのお父さん、お母さんだ。僕たちも黙っていない」。泣きながら訴える子どもたちの姿に村人たちは圧倒され、引き上げていった。千鶴子は子どもたちを抱きしめながら泣いた。そして、この子らのために一生を捧げる決意をあらためて固めたのである。

1950年6月15日、韓国動乱が勃発。南進した共産軍が釜山周辺を除き、韓国全土を制圧した。共生園にとって、最も深刻な事態であった。共産軍は、キリスト教徒と日本人を目の敵にしていたからである。

共産軍が木浦市内に入ってきたのは7月の下旬。共生園の運動場に村人たちが集められた。指揮官が演説口調で叫びだし、いわゆる人民裁判が開かれた。やり玉に挙がったのが、尹致浩と千鶴子の二人。孤児救済という仮面のもとに人民から金銭を搾取したという。また日本人を妻とする親日反逆者という嫌疑だった。

村役場に勤める一人の役人の弁護により、指揮官は、尹が人民委員長の役を承諾すれば、その罪を許そうと言った。尹園長は、子どもたちに食糧を与えること、罪のない人は一人も殺さないこと、この二つを条件に人民委員長を引き受けることにした。

人民委員長としての尹の最初の仕事が与えられた。それは自分の妻を裁くことであった。人民委員長自らが、妻の弁論を開始した。彼女が日帝時代、周りの反対を押し切って結婚し、孤児たちのために献身的に努力してきたと述べ、「私は彼女を尊敬し、その愛に報いたいと思う」と語った。そして村人に向かい、「もし彼女が日本人だという理由だけで死刑にするのであれば、彼女を死刑にする前に、まず私を死刑にしてほしい」と締めくくった。村人は誰もが感動し、やがて拍手の輪が広がったという。二人の命は、ぎりぎりのところで保たれた。しかし、この時、命を絶たれていた方が幸せだったかもしれないと思わせるほど、その後の千鶴子には過酷な試練が待ちかまえていた。

夫の消息が絶たれた

共産軍の支配はわずか2ヶ月にすぎなかった。マッカーサー率いる国連軍により戦局は逆転、共産軍は一斉に北に退却したからだ。共産軍から解放された市民の喜びは大きかった。しかし、人民委員長だった尹致浩は、共産軍に協力したというスパイ容疑で逮捕されてしまった。知り合いの軍人の尽力により、3ヶ月の拘禁から解放されたものの、尹はその2日後には食糧調達に光州(全羅南道)市に出かけたまま、行方不明になってしまったのである。衰弱して野垂れ死にしたのか、共産軍の残党に虐殺されたのか。千鶴子は不安で眠れぬ日々を過ごしながら、夫の帰りを待った。しかし何の消息もない。月日は無慈悲に流れるだけであった。

園の食糧事情は深刻だった。女手一つで80人を越える孤児の世話には限界がある。悩んだ末、苦渋の決断をした。10歳以上になる孤児50名に自活を求めたのである。10歳未満の幼い孤児たちを守るためでもあった。物乞いでも、ガム売りでもして、何とか生き延びれば、いつの日にかまた会える。各自が生き残るための解散に、千鶴子も園児も抱き合って泣いた。講堂の床は涙でびしょぬれになったという。

その日から、千鶴子は毎日、リヤカーを引いて町に出て、残飯をはじめ食べられそうなものは、何でももらい歩いた。その年が明けた元旦の朝、嬉しいことがあった。年長の子どもたちが、風呂敷包みをかかえて園を訪ねてきたのである。風呂敷には、ほかほかのもち米が入っていた。幼い子どもたちのために、食べるものも食べずに働いて準備したものだった。千鶴子は後に「あのご飯の味を、私は今も忘れられない」と語っている。

夫が行方不明になって以来、あまりの大変さに、逃げ出してしまおうと思ったり、死への誘惑にかられたことも一度や二度ではなかった。そんな彼女を支えたのは、常に子どもたちだった。食べるものが何もない時に、子どもたちは率先して魚を釣りに海に飛び出していく。バケツいっぱいの魚を持ち帰り、「お母さん、これで今日の夕飯はできたね」と言って、無心に喜んでいる彼らの姿を見るにつけ、「私はひとりぽっちじゃない。この子どもたちがいる」と思い直して、心を奮い立たせるのであった。

もう一つ、彼女を支えていたものは、夫にまた会える日へのささやかな希望だった。夫が戻った時、共生園を守り抜いた姿を見てもらいたかった。彼女は周囲に常々「園長が帰ってくるまで辛抱するのよ」と語った。まるで自分自身に言い聞かせるかのように。

1963年に長年の彼女の苦労に報いて、韓国が文化勲章を授与したときも、「ただ、主人が始めた仕事を、留守中なんとか守ってきただけですから……」と応えるばかりだった。彼女の偽らざる気持ちだった。大袈裟なことは何もない。食糧が尽きればリヤカーを引いて街にくり出し、子どもが病気になるとおぶって病院を駆け回る。こうして十数年の歳月が過ぎただけなのである。

病気を押して

勲章授与の2年後、彼女は肺ガンに倒れ、摘出手術を受けなければならなくなった。この時も彼女を助けたのは、園の出身者たちだった。彼らはみな、千鶴子の入院を知って、苦しい生活の中から、なけなしの金を集めて届けてくれたのである。以後、彼女が命を落とすまでの3年間は、病気を押して、日韓の間を往復し資金集めに奔走した。

高熱に苦しみ、医者から入院を勧められもしたが、耳を貸そうとはしなかった。入院費が払えないからであり、たとえお金があっても、共生園の子どもたちの生活や教育費用に充てたいと考えていたからである。こんな無理がたたったせいか、肺ガンが再発し、入院を余儀なくされた。体は日に日に衰弱、視力障害まで引き起こしてしまった。

1968年10月20日、千鶴子は木浦の共生園に戻った。せめて共生園の子どもたちに会わせてあげたいという配慮であった。彼女の意識はすでになくなっており、死期が迫っていた。10月31日、この日は千鶴子の56歳の誕生日。園内は祝いの準備でにぎやかだった。牧師による記念礼拝が終わり、牧師が眠り続ける千鶴子の頭に手を置き、祈り始めたちょうどそのときだった。まるでその瞬間を待っていたかのように、千鶴子は困苦に満ちたその生涯を閉じた。

11月2日、木浦市長の申し出により市民葬が行われた。20人の園の出身者が千鶴子の棺を運び、懐かしい共生園の隅々を回った。園児たちは窓ガラスにへばりつくようにして泣いている。その後、棺は霊柩車に乗せられ、市民葬が行われる駅前広場に向かった。広場は3万人の人々で埋め尽くされていた。

17歳になる園児が代表して哀悼の辞を述べた。「私たちは、あなたの愛を飢えた動物のように探し求めました。でも、お母さんのその愛を今どこで探せばいいのでしょう。お母さん!私たちはあなたが望まれたいい子どもたちになります」。涙をぬぐおうともせずに千鶴子に語りかける園児の声は、広場いっぱいに響き渡り、参加者の涙を誘った。

語り尽くせない運命の荒波に翻弄されながらも、千鶴子は夫の事業を立派に守り抜き、3千名の孤児たちの母となった。今、千鶴子は韓半島に平和が訪れ、日韓両国が仲良くなる日を夢見ながら、韓国の地で両国を見守っている。

a:25450 t:1 y:0