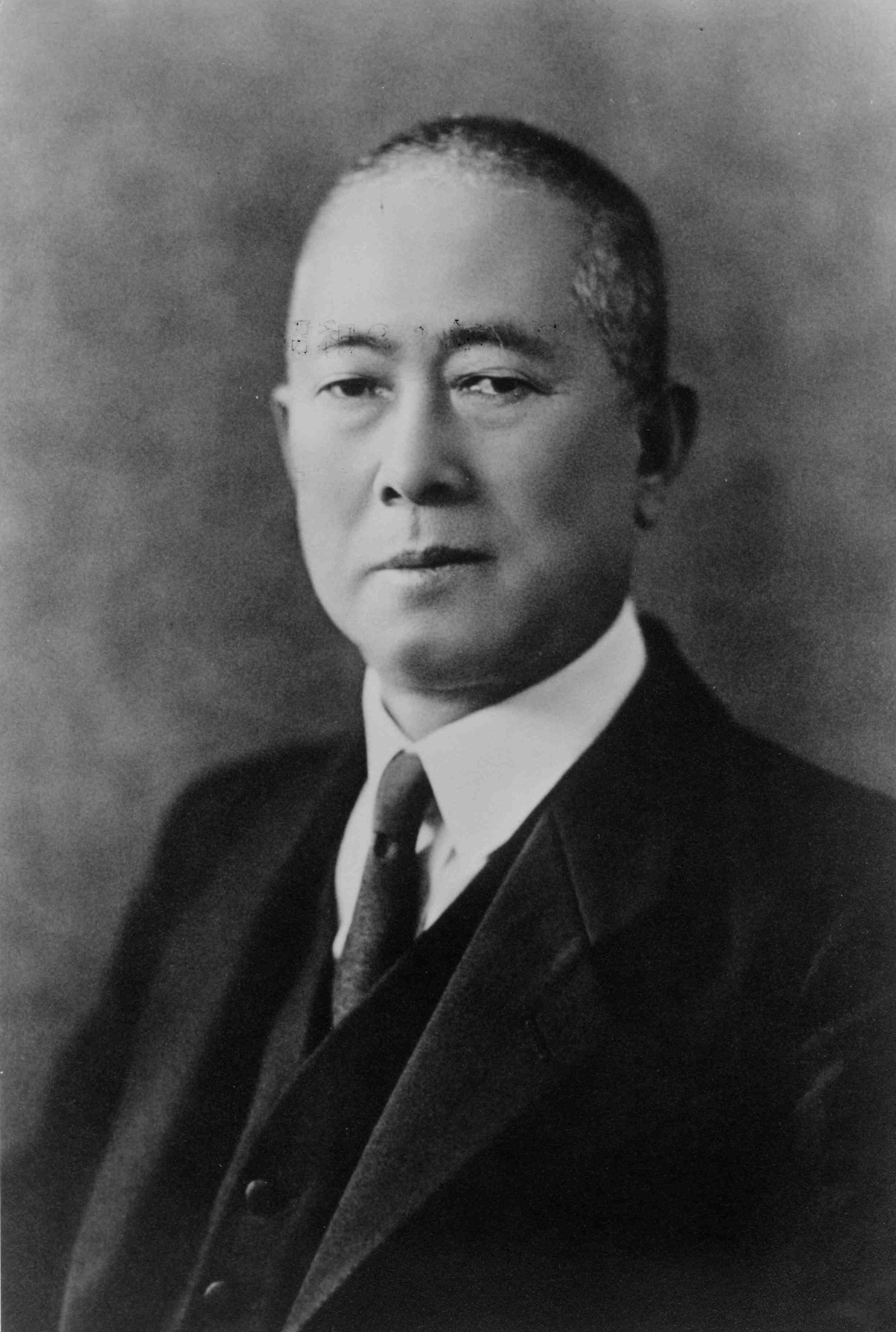

野口 遵

(のぐち したがう)

「電気化学工業の父」

北朝鮮興南に硫安工場 死に臨み全財産を寄付

電気エネルギーが諸産業の基盤になりつつあった時期、野口遵が日本の産業界に彗星のごとく現れた。一代で電力・化学コンビナートを築き上げ、さらには朝鮮半島にまで、事業を拡大してしまった。彼を突き動かしたものは何だろう。営利ではない。国家的見地に立った溢れる事業意欲であった。

稀代の企業家

日本の化学工業史に燦然と輝く英雄、それが野口遵である。我が国の化学工業発達史そのものと言う人もいる。日本窒素肥料を母胎として日窒コンツェルンを一代で築き、さらに北朝鮮の地に世界的な電力・化学コンビナートを築き上げてしまった。旭化成、積水化学工業、信越化学等の実質的な創業者であり、「電気化学工業の父」と称されている。

野口に対する評価は、毀誉褒貶が相半ばしている。ワンマンであり、短気で、粗野、その上、征服欲の固まりと言われた。一方では、鋭い頭脳、優れた企画力、判断力、実行力、そして人情味の持ち主とも言われている。いずれにせよ、不確実な機会に果敢に挑戦する稀代の企業家であり、強烈な個性の持ち主であったことは間違いない。

1873年7月26日、野口は加賀藩士である野口之布と幸子の長男として、現在の金沢に生まれた。武家の長男は家禄を継ぐ立場、そのため弟妹と違う格別な扱いを受けて育った。それは

生来がわがままな彼の性格をいっそう傍若無人にしたようだ。小さい頃から、並はずれたいたずら者で、いわゆるガキ大将。乱暴者で喧嘩が絶えなかったため、両親を手こずらせた。時には、父が刀を持って追いかけ回すこともあったという。

しかし、頭脳は極めて明晰、特に理数系の才能は群を抜いていた。化学原子量は全て暗記し、二桁はおろか、三桁のかけ算、割り算を暗算でやってのけたという。1896年、野口は帝国大学(現東京大学)工科電気工学科を卒業した。当時、帝大卒業生は、役人か学者、あるいは大企業に職を求めるのが常だった。しかし、野口は違った。上下関係が厳しく、形式が重んじられる巨大な組織は、彼の性格には合わない。それは彼自身が一番よく知っていた。自分に相応しい仕事を自分で作り出すしかなかったのである。

曽木電気を設立

野口が日本窒素肥料の前身である曽木電気を設立したのは1906年。帝大卒業後10年の歳月が経っていた。この10年間を漫然と過ごしていたわけではなかった。身魂を打ち込める仕事を探していたのである。彼が選んだ職場は、ドイツの電機メーカー、シーメンスの日本事務所。同社の電気機械を国内の電気事業会社に売り込み、据え付け、時には設計なども手がけた。ここで得た経験、人脈が野口にとってかけがえのない収穫となった。

19世紀後半、電気産業は新しい産業であり、諸産業の基盤となりつつあった時代であった。しかし、発電所の建設には、多額の資金が必要であり、その規模も小さかったために、石油ランプやガス灯に比べて、電気料金は高額だった。野口は考えた。電力を電気化学工業と結びつけたらどうだろうか。電気化学工業は多量の電力を消費するし、発電所側も建設費の償却が容易になる。そうなると、電力料金は安く抑えられるはずだ。

野口が目を付けたのがカーバイド(炭化カルシウム)である。大学のクラスメート市川誠次を誘って、宮城県に三居沢カーバイド製造所を設立した。当時のカーバイドは、漁船や露店などのアセチレンランプ用がもっぱらで需要が限られていた。しかし、日露戦争の勃発と同時に需要が増え、値段も高騰したため、新潟県と福島県にも新しい工場を設立してしまう。

野口は鹿児島県北西部に流れる川内川に、曽木の滝があることを知った。この滝の落差を利用すれば、国内最大級の発電所ができる。野口の頭の中で、ここで余った電力とカーバイド工業がたちまち結びついた。電力と化学工業が一体化する格好の実験となるはずだ。そうと決まれば彼の行動は速い。曽木電気株式会社を設立し、翌年1907年には日本カーバイド商会を立ち上げてしまった。この両会社が合併してできた会社が、日本窒素肥料株式会社である。「電気化学工業の父」と言われる野口の第一歩が始まった。

野口の事業意欲は留まるところを知らなかった。水俣(熊本県)にカーバイド工場を造り、曽木の滝の下流に第二発電所を建設。熊本県に白川発電所を設け、その電力で硫安製造を目的とする鏡工場を建設。さらに延岡(宮崎県)の地に大規模な硫安工場を作り上げてしまう。彼が常日頃語っていた言葉がある。「事業は天にあり、一業成って次業に及ぶ」。

北朝鮮へ進出

そんな彼でも、迷いに迷い抜いた案件があった。朝鮮半島への進出である。帝大の同窓森田一雄が、北朝鮮の電力資源の調査資料を携えて野口の前に現れた。森田は朝鮮半島の地形を調べつくし、水力発電に有力な水域を発見したという。野口はこの話に飛びついた。北朝鮮に20万キロワットの電源を確保し、これに見合う硫安工場を建設すれば、一気に世界有数の硫安工場が出現する。野口の野心は大きくかき立てられた。

しかし、事はそう簡単ではない。植民地下の朝鮮であり、日ソ間の雲行きは悪く、いつ軍事衝突が起こっても不思議ではない。拠点工場を朝鮮に建設し、万が一の事態が生ずれば、日窒の存続自体が脅かされる。普段は独断即決の野口も迷いに迷った。そして、ついにハラを固めた。「朝鮮の北辺が侵される日は日本の破滅の時。その時に財産があっても意味がない」。迷いを払拭した野口は、「俺は朝鮮に虎狩りに行くんだ」と言って、意気揚々と朝鮮に渡った。電源20万キロワットという巨大な獲物が見えていたのである。

北朝鮮の赴戦江に13万キロワットの第一発電所が完成したのが1929年。引き続いて第二、第三、第四発電所が竣工した。合計20万キロワットを消化するために、野口は巨大な硫安工場を建設した。当時、朝鮮全体の電力需要は、わずか数万キロワットにすぎず、まさにこの硫安工場の建設にこそ、赴戦江発電の目的があったのである。

硫安工場として彼が選んだのが興南(北朝鮮咸興市)の地、その海岸線が良港となる見込みがついたからである。朝鮮窒素肥料株式会社の興南工場は、終戦時には1980万平方メートルの敷地を擁し、従業員は4万5千人、家族を含めた総人口は18万人に及んだという。硫安をはじめ我が国の代表的化学肥料の全てを網羅し、それらの生産能力は我が国第一位を占めるものが多かった。

野口の業績は、北朝鮮に電気・化学の巨大なコンビナートを作り上げたことだけではない。彼はここで働く従業員の生活環境に配慮を惜しまなかった。何しろ、この地の冬は零下30度を越える極寒。極寒地用の工場、住宅を造るため、煉瓦焼き工場から造らなければならなかった。さらに娯楽施設、運動場、病院、学校、郵便局、警察署、役場、集会所、火葬場まで設けた。まさに新しい都市である。その全敷地面積の約6割を福利厚生関連の施設が占めていたという。また発電放水の半分は、この地域の灌漑用水として用い、洪水、干魃に悩まされていたこの地域の水田を潤し、稲作の安定をもたらした。

純粋な事業意欲

赴戦江発電所、興南工場を完成させ、さらに長津江、鴨緑江の電源開発へと事業は拡大した。決して順風満帆だったわけではない。立ちはだかる障害に果敢に立ち向かい、その壁を突破して、運命を切り開いてきた。帝大の同級生であり、創業当時から野口を支え続けた市川誠次は言う。「野口はわがまま勝手で、無茶を言う男だ。俺は別れようと思ったことは何度もある。しかし、野口は事業家としては天才であり、かつ悪いことや汚いことは決してしない。だから、俺は一緒にやってこれた」と。野口に惚れた一人であった。

朝鮮総督の宇垣一成もその一人である。「野口はイエス・ノーを即座に言う。調べておきましょうと言って、時間稼ぎのようなことはしない男だ」と言って、野口を全面的に信頼し、支援を惜しまなかった。肥料だけやっていれば儲かるのに、やたら新事業に手を出し金をかけすぎると批判された野口であった。しかし彼を突き動かしていたものは、純粋な事業意欲であった。「営利を主とせず国家的見地で取り組む」「株式でプレミアは稼がない」。彼の事業哲学である。そんな彼に心底惚れ込んだ者たちも多かったのである。

野口が倒れたのは、1940年1月。海南島(中国海南省)視察を終え、休む間もなく東京、大阪、九州を回って、朝鮮に渡り、興南に立ち寄ってから、京城(現ソウル)に着いた時である。京城のホテルで発作を起こし、意識を失った。脳溢血だった。周囲の懸命な看護で、意識不明状態から次第に回復に向かい、不明瞭ながら口も利けるようになった。

ある日、病床の野口が驚くべきことを口にした。「自分の財産は、確か3千万円はあると思う。この金はもういらんよ。皆と相談して、国家のためになることに使ってくれ」。当時の3千万円というと、現在では8百億円ほどになるだろうか。それを全額寄付すると言うのである。その趣意書に「野口遵」と署名すると、力尽きたかのように筆をポトリと落とした。精魂を傾けた事業の凝縮とも言える資産を惜しげもなく手放す野口の心境は、実に淡々としていたという。その場に立ち合った者たちにとって、感動の瞬間だった。

野口が寄付したお金で、財団法人野口研究所が設立された。化学工業に関する調査研究機関として多くの業績を上げ、今に至っている。また、寄付金の一部は朝鮮総督府に託され、奨学会が設立され、朝鮮で学ぶ学生に奨学金として支給された。

野口が息を引き取ったのは、それから4年後の1944年1月15日。ついに72年間の波乱の生涯に幕を下ろした。宇垣一成(元朝鮮総督)は納棺に立ち合い、死者の手を握り、無言のまま大粒の涙をポロポロと流した。その姿に野口の近親者はひときわ愛惜の念を深めたという。宇垣日記には、野口を「事業界の偉材であり巨星であった」と評し、その死を「痛惜に堪えず」と書き記している。

(写真/JNC株式会社広報室提供)

a:11627 t:2 y:3